血压升高到底有多危险?是不是只有血压飙到200毫米汞柱才会出事?一个人血压高了几年,但一直没什么症状,是否就可以掉以轻心?很多人觉得只要不头晕、不头痛,血压高点也没关系。脑出血就是这样一种“沉默的杀手”,它往往在毫无征兆中发生,一旦发作,极易危及生命。

在门诊中,常听患者问:“医生,我昨天量血压180/100,可以不吃药吗?”“我朋友血压200还活得好好的,为什么我160就头晕?”这些问题背后,反映的是公众对高血压和脑出血风险的普遍误解。

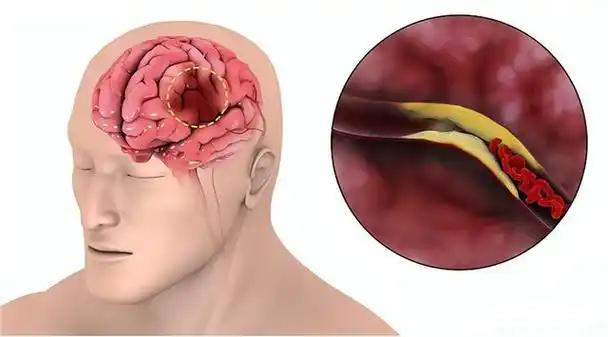

根据中国卒中学会发布的数据,高血压是脑出血最重要的危险因素,其相关性远超过其他因素,包括吸烟、饮酒、遗传。脑出血的发生与血压数值密切相关。但并非“超过某个数值就一定出血”,而是取决于多种因素的综合作用,包括血管弹性、年龄、基础疾病等。

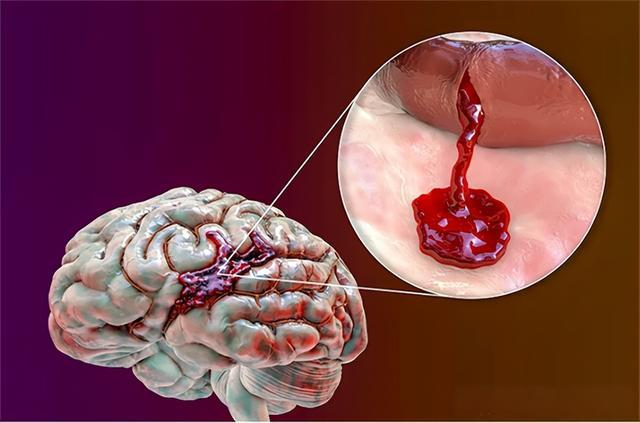

临床研究表明,当收缩压持续高于180毫米汞柱,脑出血风险显著上升,尤其是老年人群、已有脑血管病史者,危险更大。从中医角度看,脑出血多属“中风”范畴,病因包括“肝阳上亢”、“气血逆乱”、“痰火内扰”。

西医则认为,长期高血压会导致脑动脉硬化、脆弱,血管在高压作用下容易破裂。二者虽表述不同,但都指向一个核心——血压长期异常是根本诱因。

高血压是慢性病,但其后果却可能是突发性的。脑出血的典型表现包括突然头痛、呕吐、意识障碍、偏瘫等,多在情绪激动、剧烈活动之后发生。严重者可在几分钟内陷入昏迷,甚至死亡。2023年中国卒中防控报告指出,脑出血占全部脑卒中的比例约为25%,但其死亡率却高达40%以上。

血压高到多少才会脑出血?并没有一个固定的“爆点”,但一般认为,血压长期高于160/100毫米汞柱,尤其在情绪激动、用力排便、熬夜等诱因下,脑出血风险显著增加。特别是那些早上血压突然升高的人群,更需警惕“晨峰血压”引发的出血事件。

早上6点到10点,是脑出血的高发时段。这段时间交感神经兴奋,血压容易波动。很多中老年人早上起床时未做缓慢调整,猛然起身、情绪激动或直接运动,极易诱发血管破裂。医生建议,高血压患者清晨起床应缓慢,服药时间也应依据血压波动规律调整。

饮食方面,高盐饮食是导致高血压的重要因素。世界卫生组织建议每天食盐摄入不超过5克,而中国居民平均摄入量是10.5克。长期高盐饮食会导致血容量增加,促进动脉硬化,加大脑出血风险。

控制血压是预防脑出血的关键措施。无论是用药还是非药物干预,都应遵循个体化原则。药物治疗应在医生指导下进行,常用药物包括钙通道阻滞剂、ACEI类、利尿剂等。非药物干预包括低盐饮食、规律作息、戒烟限酒、控制体重等。

有些人误以为“降压药吃多了会伤肝肾”,结果反而不规律服药,导致血压忽高忽低。现代降压药的安全性已经很高,长期稳定服用远比血压波动更安全。医生强调,规律服药比间断用药更能保护血管,降低脑出血风险。

从中医调养角度出发,建议高血压人群可常饮菊花决明子茶,有助于清肝降火,疏风明目;也可尝试针灸、耳穴压豆等方式调节血压。但必须强调,中医调理应作为辅助治疗,不能替代西医正规的控制手段。

年龄越大,血压越需严控。研究显示,70岁以上人群若血压控制在150/90以下,脑出血风险明显下降。老年患者应避免“猛降血压”,应缓慢、平稳地控制,以免诱发脑供血不足。

很多人忽视了夜间血压的重要性。24小时动态血压监测发现,一些患者白天血压正常,夜间却升高,称为“反勺型血压”,这种情况更容易诱发脑出血。医生建议,必要时进行动态监测,全面了解血压波动情况。

心理因素同样不可忽视。焦虑、紧张、压力大等情绪会导致交感神经兴奋,引起血压升高。如果长期处于高压状态,脑血管承受压力过大,极易出现破裂。保持良好的情绪状态,是预防高血压并发症的重要一环。

运动可促进血管弹性,但剧烈运动反而可能诱发脑出血。高血压患者应选择中等强度的运动,如快走、太极、慢骑自行车等,每次30分钟,每周至少5次,避免剧烈爆发性的运动方式。

吸烟和饮酒是加速动脉硬化的双重杀手。烟草中的尼古丁可导致血管收缩,酒精会加快心率、升高血压。尤其是在血压控制不佳的情况下,饮酒更容易诱发脑出血,应尽量避免。

医生提醒,血压并非越低越好。过度降压会导致脑灌注不足,引发脑梗。尤其是老年人,应在医生指导下设定合理目标,一般建议控制在130–140/80–90毫米汞柱之间。

家庭自测血压是高血压管理的重要环节。建议每日固定时间测量,记录并分析血压趋势。选择上臂式电子血压计,测量前保持安静、避免咖啡和运动干扰,才能获得准确数据。

在医生眼中,血压不是一串数字,而是脑血管健康的“晴雨表”。长期轻视血压管理,等到脑出血发生,往往悔之晚矣。真正做到“防患于未然”,才是对自己最负责任的健康投资。

总结一句话:血压长期高于160/100毫米汞柱,应高度警惕脑出血风险。尤其是合并糖尿病、高脂血症、心脏病、吸烟饮酒等多重危险因素者,更需严格控制血压,防止大脑“突然崩塌”。

本文内容根据权威医学资料及作者个人观点撰写,仅用于健康科普,不构成任何医学建议,若有身体不适,请及时就医。

参考文献:

[1]中国卒中学会.中国脑卒中防控报告2023[M].北京:人民卫生出版社,2023.

[2]王继光,刘力生,胡大一,等.中国高血压防治指南2018修订版[J].中华心血管病杂志,2019,47(1):10-46.

[3]李玉梅,张建中.高血压性脑出血的危险因素及防控对策分析[J].中国实用神经疾病杂志,2023,26(12):45-49.